生命如同一條波瀾壯闊的旅程,每一位行者都有屬於自己的路徑。無論是華裔或非華裔的長者,對生命的起始與終結,各有不同的詮釋與理解。面對死亡這一敏感話題,不少長者在文化與語言的障礙下或多或少選擇了沉默。然而,一個名為「藝術生命軌跡」的社區計劃應運而生,旨在透過視覺藝術、音樂和舞動等媒介,幫助香港的華裔及非華裔長者打破這道無形的壁壘,以促進彼此之間的情感交流以及對生死觀念的深入探討。

這項計劃由香港表達藝術治療服務中心的創辦人、註冊藝術治療師李慧莊(Janet)推動,她與長者們的對談不僅僅關乎生死的教育,更是對於精神健康的覺察。透過六節小組課程,Janet希望讓長者們有機會以藝術為工具,來感受生命的意義及表達自身的感受。她指出,這一過程不僅能夠降低長者對死亡的焦慮,還能讓他們逐步形成更豐富的生命觀。

面對這一非常敏感的話題,Janet強調,建立信任的關鍵在於不以評判的態度面對長者。無論是華裔還是非華裔,透過傾聽、理解他們的宗教信仰與文化背景,彼此之間的距離得以縮短。在活動中,嘗試引入翻譯,以便非華裔長者更容易表達自己的內心感受,也使他們在交流過程中感到更加舒適。

近期,這一計劃在海富商場及樂富廣場舉辦了「生命旅程展覽」,在這次展覽中,參與計劃的長者們的藝術作品被展示出來,充分展現了他們的創意與情感。近八旬的尼泊爾裔長者Kumari Gurung分享了她的故事:在香港生活近三十年的她,過去多以家庭為重心。雖然她能夠用一些廣東話交流,但對社區的互動卻有限。這次參與「藝術生命軌跡」計劃讓她找到了新交流的機會,她說:「我希望可以鼓勵更多同齡的朋友加入,探索藝術所帶給我們的力量。」

同樣參與計劃的73歲長者何淑英(英姐),對生死的看法也變得更加開放。她提到以往在生活中經歷了多次分離與痛苦,但無法找到合適的對話對象。這項計劃不僅讓她有了表達的空間,也讓她學會了如何放下那些執念。她體會到,透過藝術的創作,心中的重擔得以釋放;與此同時,她對非華裔族群的認知也更趨開放,從以前的回避到現在的主動打招呼,人際交往的愉悅感讓她的生活更豐富。

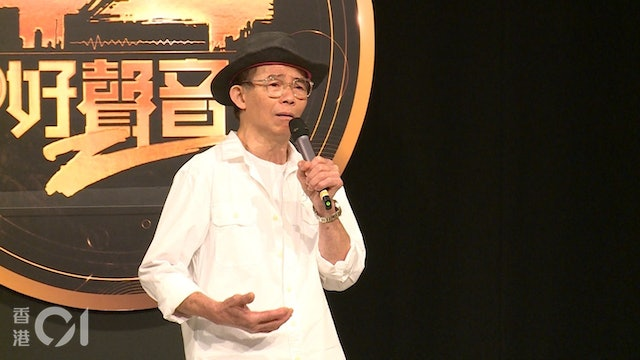

65歲的參與者戴春煌(ET)則選擇成為展覽的義工導賞員,並深入參與其中。他用自己的方式在這次展覽中傳遞著愛的訊息。他曾與情緒困擾的長者交流,並將其轉介給工作人員進行跟進,讓他感受到展覽所承載的不僅是藝術,還是社區關懷的力量。在藝術創作過程中,他的作品主題圍繞著「愛」,所創作的每一件作品都是獻給他的妻子的心意,展現出對生活的珍惜與情感的連結。

展覽完美落幕後,Janet表示,計劃雖然告一段落,但參與者們對生命的探索並未停止。明年,他們計劃邀請已完成計劃的成員擔任生命探索的大使,這些受助者將轉變為助人者,通過自己的經歷繼續在社區中傳遞愛與關懷,並共同探索生命的真諦。這一以藝術為橋樑的計劃,展現出了一種跨越文化和語言的力量,無論對於生還是死,都是一次有意義的探索之旅。