生命是一趟獨特而充滿變化的旅程,每位行者在此過程中所經歷的路徑各自不同,對於生命的起點與終點也有著不同的理解與感受。然而,面對死亡這一普遍存在的話題,不論是華裔或非華裔的長者,大家往往心存忌諱,難以自在地討論。為了解決這一問題,香港的一位藝術治療師專門推出了名為「藝術生命軌跡」的社區計劃,旨在幫助身在香港的各族長者,跨越語言的障礙,打破文化的隔閡,透過視覺藝術、音樂和舞蹈等多樣的媒介,進行情感的交流與生死觀的探討。

這個計劃由香港表達藝術治療服務中心的創辦人、註冊芸術(表達藝術)治療師李慧莊(Janet)主導,她在課程中強調,「在六節的小組課程中,最重要的任務是提升長者對自身精神健康的覺察,利用藝術作為工具,讓他們有機會感受和表達生命的意義。」Janet同時提到,這樣的探索過程不僅能幫助長者在表達中獲得舒緩,也能潛移默化地改變他們對死亡的態度,從而降低他們的焦慮感。

因為生死探討往往是敏感的課題,取得長者的信任並不容易。Janet指出,她和她的團隊採取非評判性的態度,嘗試理解每位長者的宗教信仰、文化背景及個人故事,透過這種方式一步一步建立信任。對於非華裔長者的交流,每次活動都會安排翻譯協助,以促進他們的表達與分享。

「生命旅程展覽」的成功舉辦是這些努力的具體成果之一,近期在領展旗下的海富商場及樂富廣場相繼展出了參加者所創作的藝術作品。年近八旬的尼泊爾裔長者Kumari Gurung也參與其中,她分享了自身近三十年的香港生活經歷,表示雖然她懂得一些廣東話,但與社區的互動仍然十分有限。「我有一個孫子,現在約15、16歲,生活單調無趣,這讓我希望能有所改變,來找尋更多充實的活動。」

Kumari對生死的理解十分豁達,不僅不避忌這些話題,她更表示參加計劃最大的收穫是結交了許多新朋友,並希望吸引更多與她年紀相符的朋友參與。

另一位73歲的參與者何淑英(英姐)坦言,隨著年齡增長,她面對生死與病痛的煎熬卻在日常生活中找不到合適的傾訴對象,因此選擇參與該計劃。「以前,我有些情感無法放下,卻不知道如何開口,但這個計劃讓我透過藝術表達自己。」在經歷了藝術創作後,她發現自己不少執念也隨之釋放,整個人變得更加開心與豁達。

她也讓自己對非華裔社群有了更深的了解,從一開始的迴避眼神交流,到如今主動打招呼,英姐與不同背景的長者之間的距離逐漸拉近。

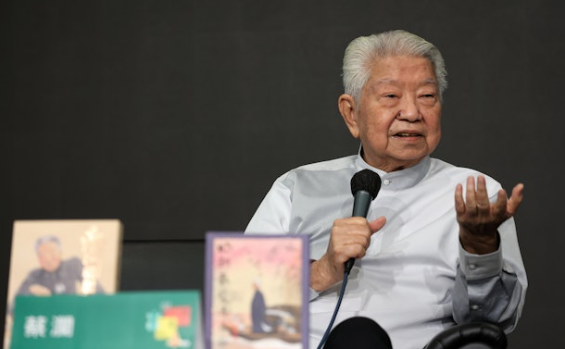

65歲的戴春煌(ET)則以更積極的態度參與計劃,主動請願擔任義工導賞員。在展覽上,他幫助情緒困擾的長者,並把他們轉介給專業的工作人員。ET的藝術作品圍繞著「愛」的主題,他透露這些作品原本是送給在外地的妻子,雖然她不能前來參加展覽,但他已經拍照發給她,兩人交流的簡單卻深刻,足以讓ET倍感欣慰。

根據Janet的透露,計劃中的參與者們並不會因為展覽的結束而停下腳步。她感受到參與者間思想的變化與彼此分享愛與關懷的渴望。計劃計劃於明年推出「生命探索大使」制度,邀請曾受助的長者轉變為幫助他人的先鋒,帶領周圍的人持續探索生命的意義。

「藝術生命軌跡」社區計劃不僅是一個生死教育項目,更是在探索與表達的過程中,將長者的光輝與生命的價值一同呈現,讓這場關於愛與生命的對話持續延續下去。