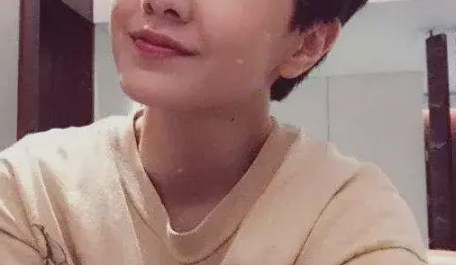

在2019年香港的反修例運動中,社會運動者與執法機構之間的對峙引發了廣泛關注。今日(8日),前社工劉家棟在社交媒體上透露,他因為有前科以及對社工專業聲譽的影響,被社工註冊局處以「釘牌」的處分,期限為五年。這一消息引起了社會各界的熱議,並再次將反修例運動在社會中的重要性與其後續影響提上日程。

劉家棟在反修例期間的行為引發了法律後果。根據報導,他於2019年7月27日元朗衝突中,身為社工的他手持社工工作證,站在警方的防線前,試圖干預警察對於人群的驅散,呼籲他們給予人群更多時間進行撤退。由於此舉被認為妨礙警方執法,他最終被控以阻差辦公罪,並經過審理後,被判刑一年。隨後,他提出上訴,刑期最終減至八個月,使他的社工職業生涯面臨嚴重挑戰。

在劉家棠公佈的訊息中,他對這一判決表示心痛,他認為這不僅影響了他的職業生涯,也對整個社工行業的聲譽造成了影響。他的社工資格原定於今年11月到期,而經查詢社工註冊局的網上名單,他的資格狀態顯示為「續期待批」,這也反映出他在未來的職業生涯中將面臨困難。

劉家棠的案例再度引發了對於社會工作者在衝突事件中的角色、法律責任及其對社會影響的熱烈討論。許多人認為,社工作為社會的支持者,本應傾聽和支援那些在動亂中遭受影響的群體,然而他們又要在法律與道德之間找到一個平衡點。這一事件突顯了社會工作專業在動盪時期所面臨的壓力與挑戰,也使人思考,如何在如此高度緊張的社會環境中,保持社工的專業性與公信力。

目前,劉家棠所面臨的五年禁令,將使他無法再以社工身份服務於社會,對他的職業生涯造成了重大打擊。而這一事件也為社會工作者們敲響了警鐘,在追求信念與維護法律之間,如何抉擇,將是未來需要面對的一個重要課題。